羅衛東教授分別從燕國歷史、青銅器自名、定名、燕國兵器“鉘”的形制、非燕國兵器“戈”的形制及自名、“鉘”的形體分析、餘論六個方面討論了燕國兵器自名“鉘”的問題。

羅衛東教授分析自名為“鉘”的燕國兵器的形制有兩類:

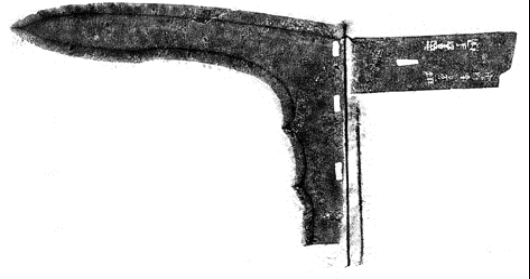

(一)胡部有弧形齒(孑刺),例如17023《郾(燕)王【吅言】戈》;(二)胡部無弧形齒(孑刺),例如16985《郾(燕)侯載戈》。

燕侯【吅言】戈

燕侯載戈

前賢時彥分析“鉘”是燕戈的專名,有的學者釋為“鋨”;有的學者認為與形制相關;有的學者分析“鉘”是有裝飾的戈;有的學者認為自名“鉘”與該器物的使用方法有關;有的學者認為與兵器配屬對象相關。

清代程瑤田《考工創物小記·冶氏為戈戟考》:“戈之制有援,援其刃之正者,衡出以啄人。” 郭寶均先生《殷周的青銅武器》一文也指出:“戈的用法主要在橫擊,擊中之後,繼以內勾。”羅衛東教授據此分析燕國兵器自名“鉘”與其使用方法、方向相關。羅教授援引王宁先生、黄易青先生《上古汉语同族词典》(讨论稿)“刜”“伐”词族,例如“拂”“刜”“柫”等,皆取横向运动之义,佐證燕國兵器自名“鉘”,與橫擊有關。有的學者依據《玉篇》“鉘,飾也”,分析“鉘”是“有裝飾的戈”,羅衛東教授舉出《說文解字·巾部》“飾,㕞也。從巾,從人,食聲”,《說文解字·又部》“㕞,飾也。從又持巾在尸下”,段玉裁《說文解字注》“刷与㕞别。又部:㕞,饰也。饰今拭字。拭用手用巾,故从又巾”,分析《玉篇》“飾”字應是“擦拭”義,也是從一邊往另一邊運動,與“鉘”義相關聯。

羅衛東教授的講解,讓同学们對燕國兵器自名特点有了深入的認識,燕國兵器自名有不同于其他國家和地區的现象,还有尚待分析的自名用字。羅教授的講座,思路清晰,邏輯嚴謹,材料詳實,爲同學們提供了寶貴的研究思路和研究方法。

北京文獻語言與文化傳承研究基地

北京語言大學文獻語言學研究所